毎年、お正月になるとテレビで箱根駅伝が放送されます。

正直、子供の頃は両親がテレビに釘付けで見入っている光景に何が面白いのかなあ?ただ、走っているだけを見て何が面白いのかなあ?と思っていました。

大学生になると同じ大学生が一生懸命走ることに少しは興味は持ち始めましたが、私自身は関西の大学生でしたから、母校が出てることもなく、やはりテレビは見たり、見なかったりでした。

やがて社会人になり、管理職という立場になると箱根駅伝の面白味、逆を言えば難しさが少しづつ分かるようになってきました。

そしてコースの地図・ポイントが気になります。

そして2017年には区間と合計の距離が変更になりました。今回はその辺りを見ていきます。

箱根駅伝の面白味

箱根駅伝とは

正式名は「東京箱根間往復大学駅伝競走」と言って、例年1月2日と翌日の1月3日に行われる、学生3大駅伝の一つです。

他にも2018年10月8日に行われた第30回出雲全日本大学選抜駅伝競走と2018年11月4日に行われた第50回全日本大学駅伝対校選手権大会があります。

箱根駅伝は今年度は2019年1月2日、1月3日に開催される予定で第95回目を迎えます。正直他の2つの大学学生駅伝に比べて人気が高いのはやはり歴史が長いからでしょうか。

引用元:https://spaia.jp/column/athletics/785

箱根駅伝は1920年(大正9年)に誕生しています。1917年に京都ー東京間・516キロを23区間に分けて、3日間朝昼晩ぶっ続けで走り繋ぐ壮大な「たすきリレー」が、読売新聞社が上野で開催した大博覧会の協賛イベントとして行われました。

東西対抗で行われた「たすきリレー」は大成功を収めました。このことが箱根駅伝の原型というかきっかけになりました。

マラソンの父として知られる「金栗四三ら」は大学・専門学校・師範学校に箱根駅伝創設の意義を説いて参加を呼びかけます。そして早大・慶大・明大・東京高師(現筑波大)の4学校が最初に参加して始まりました。

引用元:http://www.kimotomasaki.com/hakone-kanaguri/

そして今では関東学連加盟大学のうち、前年の大会でシード権を獲得(関東学生連合を除く上位10校)した10校とシード権のない予選会を獲得した10校とどちらにも入れなかった大学から選抜されてできたチーム・関東学生連合1チームの合計21チームが出場します。

今では出場するのも大変な大会に変わってきています。

特に第63回大会(1987年)、今から31年前から全国ネットでテレビ中継が始まってからは箱根駅伝は日本中に人気が広まり、毎年視聴率は25%位獲得しています。

お正月に家族団らんでゆっくりテレビを見て過ごす習慣にもマッチしたのでしょう。関東の大学出身者はやはり多く、故郷に帰省して母校を応援する人も多いのだと思います。

ちなみに箱根駅伝では2015年に青山学院大学が新記録「10時間49分27秒」を打ち立て総合優勝しています。

さらに2016年には「10時間53分25秒」の記録で連覇を果たしています。

2017年には「11時間04分10秒」の記録で青山学院大学が3連覇を達成しています。

2018年には「10時間57分39秒」の記録で青山学院大学が4連覇を達成しています。

2019年は5連覇なるか大注目です。

引用元:https://www.sportsclick.jp/products/cartlist.php?c…

面白味

箱根駅伝の面白味は見る人や見る角度によっても様々な見方、面白味があると思います。

まず、誰もが思う事は1本のタスキを10区間で10人のランナーでつないでいくというチームプレーですね。

もし1人が途中で怪我や体調不良で走れなくなってしまう事や区間ごとに決められたタイムで走れなかった場合は、タスキをつなぐことは出来ません。

そうなってしまえばチーム全体に迷惑をかけてしまう事になります。マラソンは走る距離は43,125kmと長く孤独ですが、他人に迷惑をかけることはありません。

駅伝は走っている時は1人で孤独で、そこはマラソンと同じですが、自分がダメならチームに迷惑をかけてしまいます。

ある意味プレッシャーは相当なもので、精神力も強くないとやれない競技でもあります。

まず、出場することが大変で、シード校になればそれだけ力のある学生が集まってきますので、その中で競争で勝ち上がらなくては選ばれません。

シード校になれなかった年は予選会で勝ち抜いて10校の中に残らないといけません。そこにも様々な人間ドラマがあります。

そして本大会では選ばれなかった選手が、チームのために様々なサポートを全力で行っている姿にも感動しますね。

荷物番やランナーのマッサージ、中継所で倒れこむ選手の介抱など様々です。

この競技は日本人の精神を表した、日本人向けの競技に感じます。

また、最後までどうなるかのワクワク感ですね。途中で逆転したり、されたりと何が起こるか分かりません。

1人1人にとっては「栄光」「没落」「歓喜」「悲劇」を味わう、まるで人生の縮図を見るようです。それがチームというグループに波及してしまう連帯感、これが箱根駅伝の面白味かもしれませんね。

また、監督(管理職)という立場になると、いかにして選手を育て、その選手をそれぞれの区間でいかにして活用して、いかにしてチームを優勝へと導くか、その面白さというか大変さというか難しさがあります。

それはある意味企業にも通じるところがあって、箱根駅伝の人気・魅力のひとつかもしれません。

その辺りは次のルートの紹介のところで触れてみたいと思います。

箱根駅伝のコースの地図(高低差)・ポイント

引用元:http://www.ntv.co.jp/hakone/86/coursemap/05.html

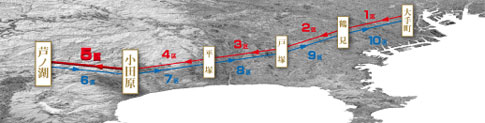

まず、箱根駅伝で意外と知られていないのが往路と復路で走る距離が違うという事です。

引用元:http://blog.nittai.ac.jp/cheering-squad/201312/art…

往路は1区~5区の合計107,50kmです。復路は6区~10区の109,60kmです。復路の方が少し長いのです。

(往路)グーグルマップ ↓

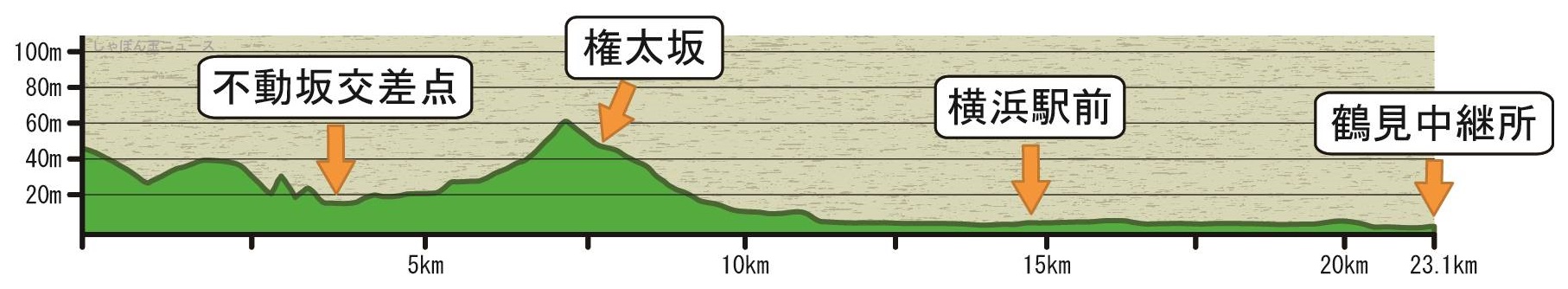

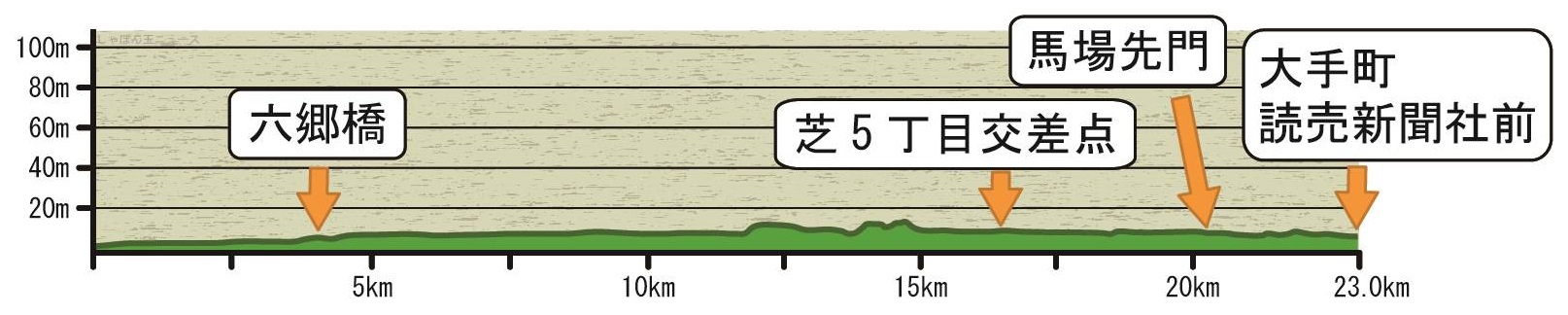

1区(大手町~鶴見中継所:21.3km )

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)この区間はやはりスタートの区間ですからいきなり大きな後れを出すことは出来ません。またコースも比較的平坦であることから、スピードのある選手や、準エース級を持ってくることが多いようです。

引用元:https://twitter.com/ulala_7se

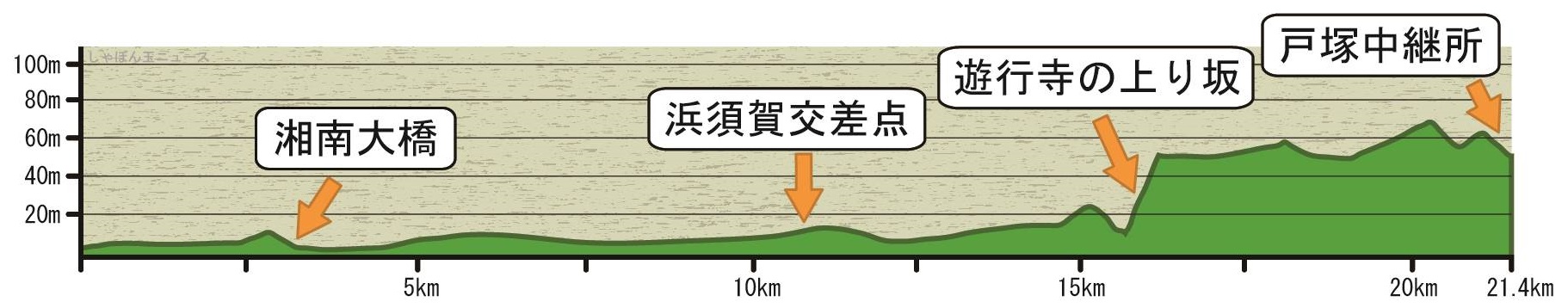

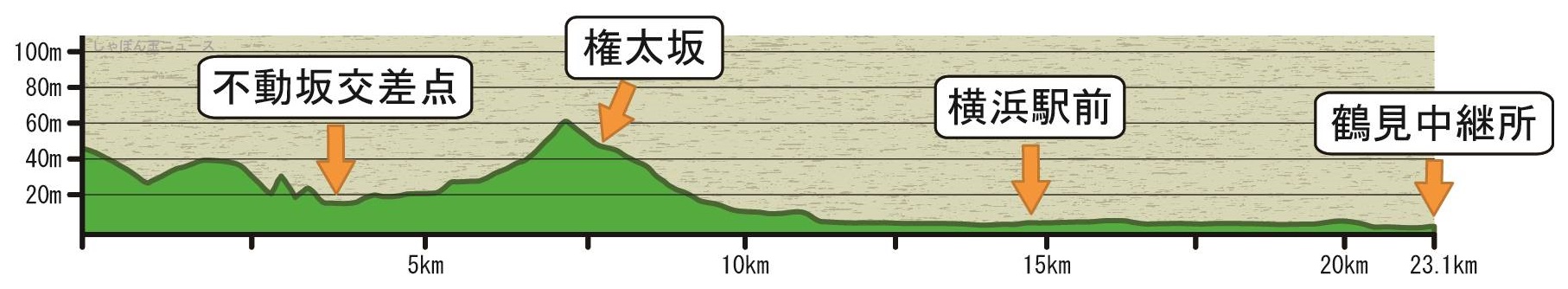

2区(鶴見中継所~戸塚中継所:23.1km )

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)花の2区と呼ばれ、各チームエース級が走ることが多いようです。距離も往路では一番長く、長い上り坂の「権太坂」があり、エース選手にとっても難所となっています。また、「ごぼう抜き」「ブレーキ」が起こることもあります。レースの行方を担う大切な区間です。

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=eoIUv3w_vwY

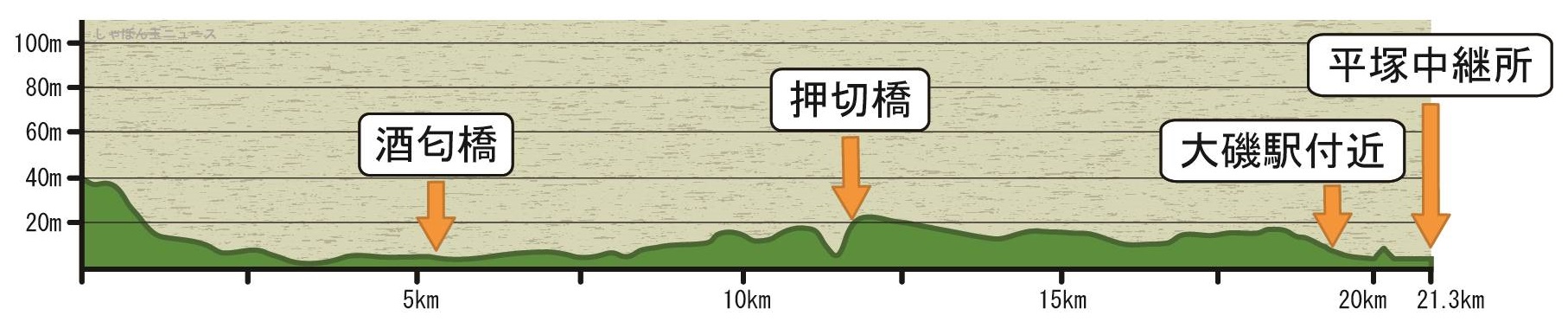

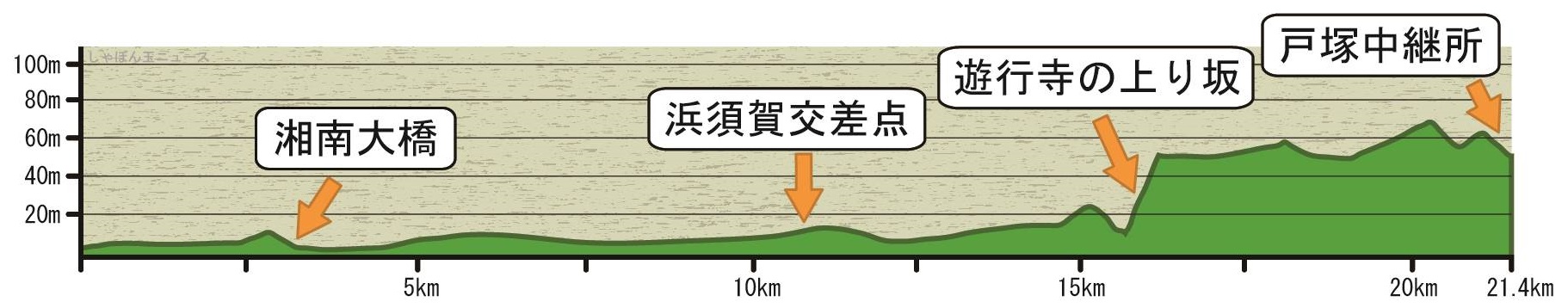

3区(戸塚中継所~平塚中継所:21.4km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)2区に続き有力選手が多くなる3区では、「ごぼう抜き」「ブレーキ」もあり得ます。天候によって海風が強くなることがありますので、そのような時にも影響の少ない走りができる選手が向いています。

引用元:https://matome.naver.jp/odai/2145169831166101001

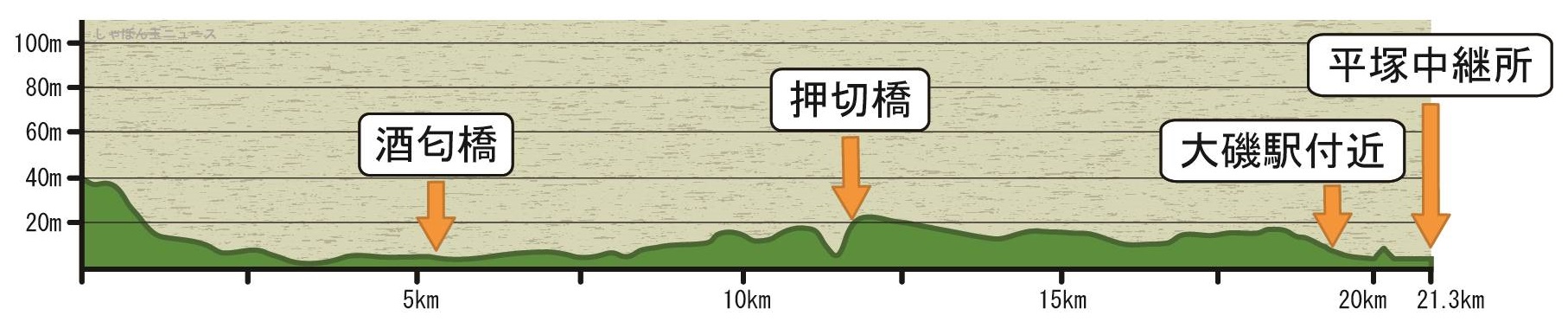

4区(平塚中継所~小田原中継所:20.9km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)4区には橋が10橋あり、平塚中継所~国府津駅の間にはアップダウンがこまめにあります。 アップダウンでも安定した走りができる選手が向いています。しかしながら区間の中では走りやすいコースと言われる4区です。一番経験が少ない選手を持ってくる場合もあります。

引用元:http://manpukuji2.jugem.jp/?eid=1011979

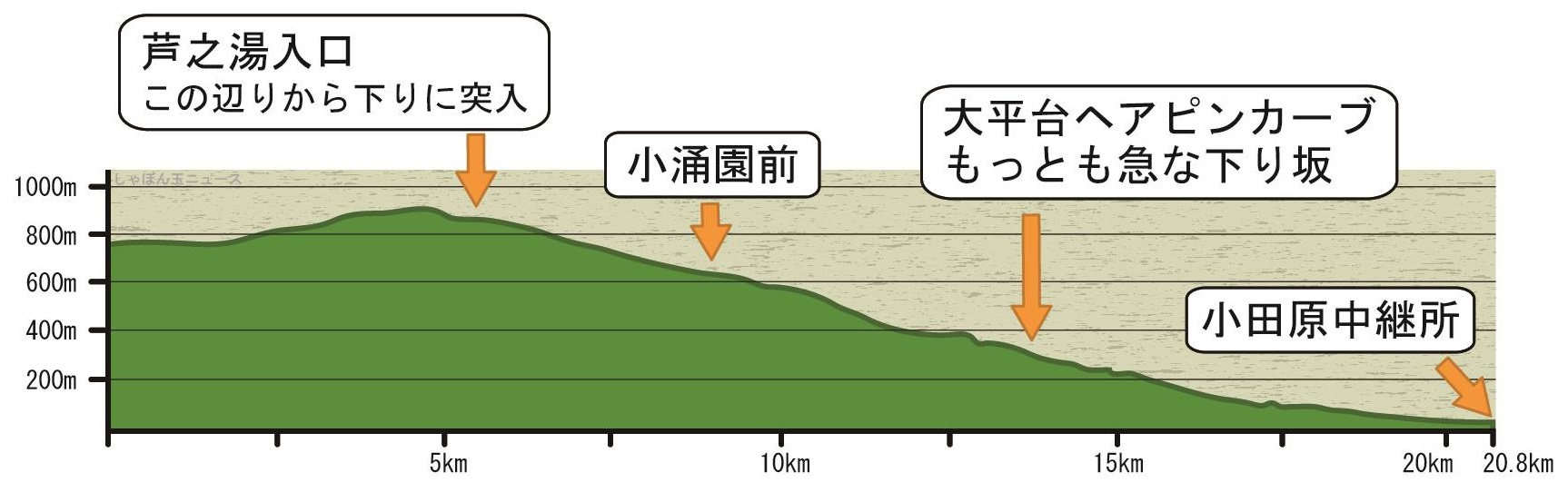

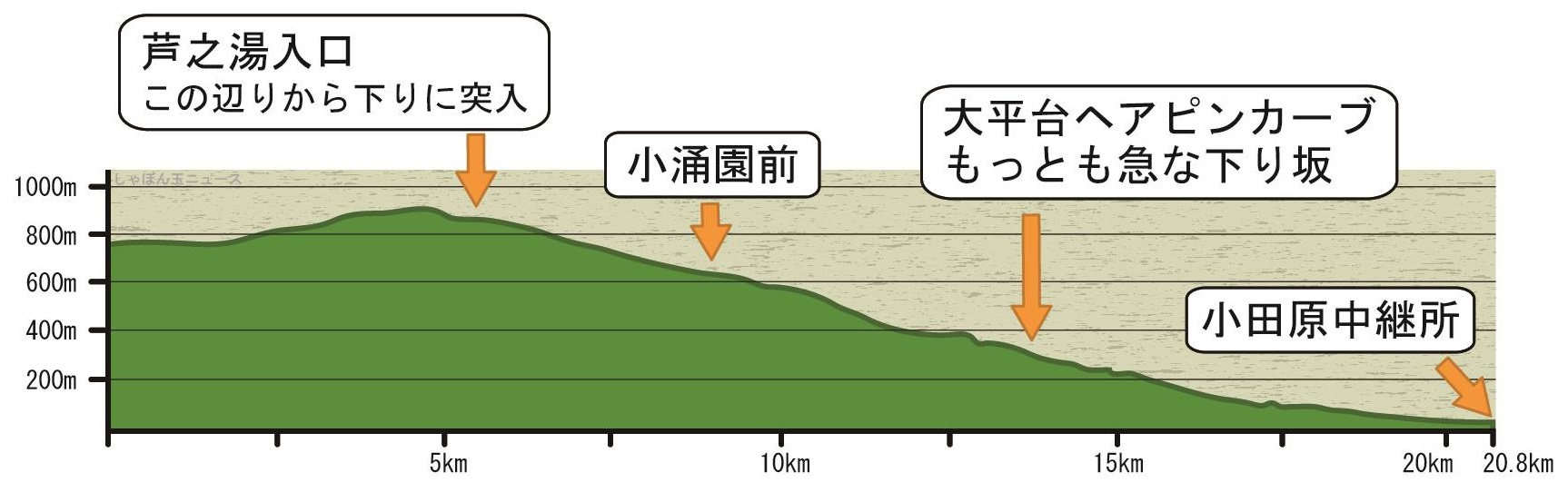

5区(小田原中継所~箱根・芦ノ湖:20.8km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)過酷な「山上り」区間です。標高差864mを上る過酷なコースのため、山上りに特化した選手が走ることが多くなります。ただ、重要なのが山上りだけでなく残り4Kmあたりからの「山下り」もあります。上る時と下る時は違う筋肉を使うため、どう乗り切るかもカギになってきます。

引用元:http://blog.goo.ne.jp/zeiss1221/e/0b04b8b2fcb4320c…

箱根駅伝往路の区間の中でも最も重要な区間とされ、5区を制した大学は往路優勝確率がかなり上がります。

引用元:https://ameblo.jp/cheesama-0120/entry-12234465378….

(復路)グーグルマップ ↓

6区(箱根・芦ノ湖~小田原中継所:20.8km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

引用元:http://blog.goo.ne.jp/yanmar1026/e/824f00d09b06772…

(ポイント)5区とは真逆になります。朝いきなり4kmの坂を上ります。そして次は「山下り」です。下り坂では時速約25Kmほどのスピードでカーブをこまめに回らなくてはならず、まだ体が温まってない朝のスタートで上り下りと膝に負担がかかります。

引用元:http://ekidennhakone.blog.so-net.ne.jp/2014-11-22

(ポイント)そして本当に手ごわいのは残り3Kmからです。下りが終わり平坦な道に戻ると、まるで上り坂を走っているかのように苦しく感じるのだそうです。意外にも勝負どころはやはり下りから平坦な道になってからの約3Kmです。ペース配分、スタミナ、脚力が試される区間ですね。

7区(小田原中継所~平塚中継所:21.3km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)往路の4区の逆となる7区は10区間中最も走りやすい区間と言われます。 実力・経験が比較的ない選手が起用されることもありますが、優勝候補のような強い大学はここで力のある選手を起用することもでき、差を広げることも可能です。

序盤は山から吹き下ろす風、海沿いになると海風も選手の走りに影響します。 さらに平塚へ近づくにつれて気温も上昇していきます(晴れの場合) 。

このように体感温度に差がある区間をどうコントロールして走れるかが、勝負どころになります。 選手同士だけでなく、自然との戦いでもある区間です。

8区(平塚中継所~戸塚中継所:21.4km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)3区と逆で、このあたりから、優勝争い、シード権争いが見てくる区間です。ですからプレーシャーに打ち勝つ、精神力の強い選手が向いています。後半の上り坂「遊行寺坂」を上るだけのスタミナもある選手が必要です。

9区(戸塚中継所~鶴見中継所:23.1km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)2区と逆で同じく各校のエース級の選手が走る、復路最長区間です。 最初の戸塚中継所からの3Kmは下り坂で、序盤はアップダウンが続くコースです。 ここでペース配分をして力を温存するか、勝負をしかけてハイペースで行くのかの戦略が問われます。

後半7Km以降には「権田坂」もあります。 どこで勝負に出るのかタイミングが見どころの区間です。

9区ではタイムオーバー(先頭走者から20分遅れたチーム)でタスキがつなげられず、無念の繰り上げスタートとなる大学もいくつか出てきます。

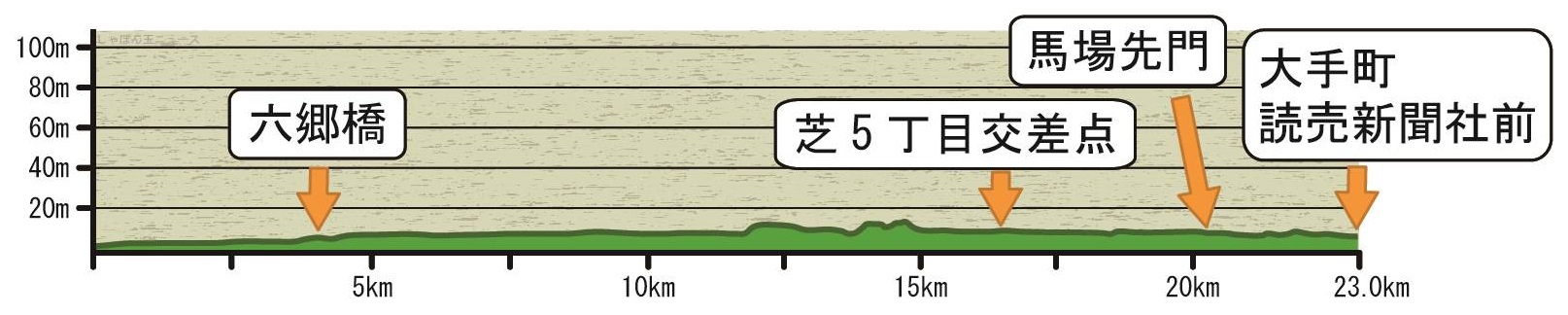

10区(鶴見中継所~大手町:23.0km)

引用元:http://shabonyu.com/hakoneekiden2017_courserp/

(ポイント)いよいよ最後の区間です。1区と逆になります。たすきをゴールに届けるのは各校、準エース級の力のある選手が多いです。ここでいかに実力のある選手を走らせることが出来るか、選手層の厚さがポイントになります。

ほぼ平坦なコースが多いとはいえ、観客からの応援・プレッシャーなどが選手に影響を与えます。この区間でブレーキがかかりシード権を逃してしまう大学も毎年あります。

優勝争い、シード権争いの最終局面です。プレッシャーに打ち勝ちゴールにたすきを届けられる精神力の強い選手が必要です。

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=8bkYnvv3VEM

このように各区間の特徴をつかんで、選手起用をするのが監督の面白味・醍醐味ではないでしょうか。ただ、それにはその起用に応えてくれる選手がいることが大前提でやはり練習で鍛えることが一番ですね。

区間と合計の距離が2017年・変更になった理由

変更区間と距離

2017年1月の第93回大会から、

- 平塚中継所から小田原中継所の第4区について、これまで18.5kmだった区間距離を20.9kmに延長しました。

- 小田原中継所から往路のゴール箱根・芦ノ湖までの山登りの第5区について、これまで23.2kmだった区間距離を20.8kmに縮小しました。

- 合計の距離は変わっていません。

- これに伴いまして、小田原中継所はこれまでの小田原市本町のメガネスーパー前から、小田原市風祭の鈴廣前に変更しました。

- 尚、第4区、5区以外はこれまでと変わっていません。

変更理由は

第82回大会(2006年)以降、区間距離を延長した山登りの第5区の選手が

- 生理学的負担が大きい

- 走行する後半には低体温症や低血糖の症状に陥る例が多数発生していること

- 総合成績に対する第5区の貢献度・影響が大きすぎること

第82回大会以降第4区の距離を短くしたことで

- マラソンに順応できる選手の芽を摘み取っている懸念がある

このような理由で第4区、第5区の区間距離の変更がされました。

まとめ

- 箱根駅伝は1920年(大正9年)に始まり、2019年1月2日、3日には第95回大会が行われる予定です。

- 面白味は1本のタスキを10区間で10人のランナーでつないでいくというチームプレーですね。もし自分がミスればチームメートに迷惑をかけてしまうというプレッシャーは相当なものです。

- コースは往路は1区~5区の合計107,50kmです。復路は6区~10区の109,60kmです。復路の方が少し長いのです。

- 第4区について、これまで18.5kmだった区間距離を20.9kmに延長しました。第5区について、これまで23.2kmだった区間距離を20.8kmに縮小しました。合計は変わっていません。

- 変更理由は第5区を走る選手の身体の負担が大きく、またその選手の貢献度・影響が大きすぎるからです。第4区は短くしたことでマラソンに順応できる芽を摘みとっているというものです。

2019年の箱根駅伝はどうなるのか。毎年のお正月のイベントが今から楽しみです。

コメント