私たちが日々体感する時間の進み方と、科学が定義する時間の相対性とはどの程度一致しているのでしょうか?

ウラシマ効果は、ある日本の古典的な物語に由来する用語ですが、現代の科学研究によってもその現象が認められています。

この記事では、ウラシマ効果についての科学的な証拠と具体的な事例、さらには私たちの日常生活への影響に焦点を当てて解説します。

時間の相対性:ウラシマ効果の現実性を探る

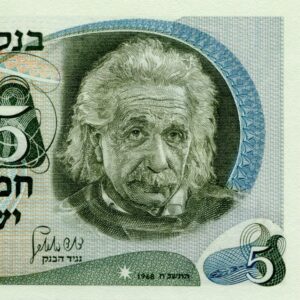

アインシュタインの相対性理論が示す、時間が絶対ではなく観測者に依存するという考えは、科学の理解に革命をもたらしました。

日常生活においても、この理論が説明する「ウラシマ効果」は、果たして観測可能なのでしょうか。

ウラシマ効果の概念

ウラシマ効果とは、異なる速度や重力下で時間が異なるペースで進む現象です。

この現象はアインシュタインの相対性理論、特に一般相対性理論で説明され、光速に近い速度で移動する物体や強い重力場下での時間の遅れが予測されます。

実験と宇宙飛行士の体験、GPSシステムの時間調整など、実際の応用例がこの理論の正確性を証明しています。

ウラシマ効果の原理

ウラシマ効果の背後には、アインシュタインの特殊相対性理論があり、これは高速で移動する物体の時間が遅れると述べています。

具体的には、光速に近づく速度で移動する観測者が、その物体の時間の流れが遅くなるのを観察する現象です。

例えば、高速で宇宙を旅する宇宙飛行士は地球上の人々に比べて時間を遅く感じることがあります。

この効果はGPS衛星も経験しており、地球との時間差を調整するために精密に調整された内部時計を持っています。

このように、時間と空間が相対的であるという現代物理学の原理は、私たちの直感と異なることが多く、時間の流れが観測者の状態に依存するという結果をもたらします。

ウラシマ効果の具体的な実証例

ウラシマ効果の明確な例は、宇宙飛行士の経験する時間の差異です。

特に、国際宇宙ステーション(ISS)での長期間滞在中に宇宙飛行士が体験する、地球上の時間よりも若干遅れる現象が挙げられます。

これは、宇宙飛行士が地球の重力から遠ざかることで相対性理論による時間の遅れが発生するためです。

また、地上の粒子加速器での実験では、高速で移動する粒子が静止粒子に比べて時間が遅れる現象が観測されており、これも相対性理論の予測と一致しています。

日常的な技術であるGPSシステムにおいても、ウラシマ効果は重要です。

GPS衛星が高速で地球を周回する際には、地上の時間と異なる速度で時間が流れるため、正確な位置情報を提供するには時間の差を精確に計算し補正する必要があります。

これらの実例は、ウラシマ効果が単なる理論ではなく、実際の技術や宇宙探査において重要な役割を果たしていることを示しています。

ウラシマ効果は現実に観測可能か?

ウラシマ効果は、実際に観測可能な現象であり、GPSシステムでの時間補正がその代表例です。

GPS衛星は地球を高速で周回し、その結果地上に比べて時間が遅れます。

この時間差を補正しなければ、位置情報に数キロメートルの誤差が生じるため、GPSシステムはウラシマ効果を考慮したアルゴリズムを使用しています。

さらに、原子時計を使用した実験では、地球上の異なる高度で時間の流れに微妙な違いが観測されています。

たとえば、山頂と海抜ゼロの場所で設置された原子時計を比較すると、重力の影響により予測される時間の差異が確認できます。

これらの観測事例から、ウラシマ効果は理論上のものではなく、科学技術の進歩により実際に計測し、その効果を考慮する必要がある現象であることが明らかです。

まとめ

ウラシマ効果は、ただの伝説や理論にとどまらず、現実世界においても確かに存在する現象です。

相対性理論を土台に持つこの現象は、高速で移動する宇宙飛行士やGPS衛星の時間補正など、具体的な事例を通じて実証されています。

科学の進歩が進むにつれて、かつては想像上のものとされた現象が現実のものとして私たちの日常生活に確認されるようになりました。

ウラシマ効果は時間と空間の理解を一層深め、未来の科学技術への貢献が期待されています。

コメント